Sprechen wir mal über Technik. Als ich angefangen habe, Geschichten zu schreiben, habe ich das ganz selbstverständlich mit der Hand getan – ich war acht Jahre alt, und Schreiben war sowieso noch eine bahnbrechend neue Angelegenheit, es irgendwie anders zu machen, wäre mir nicht in den Sinn gekommen – ich meine, Geschichten schreiben war ja überhaupt der einzige Grund, warum man Schreiben lernt, nicht wahr? Und so schrieb ich, der Einfachheit halber, meine Geschichten in Schulheften. Die waren schließlich im Haus. Und man konnte in ihnen blättern wie in einem Buch. Geschichten umzuschreiben, was in Heften zugegeben schwierig ist, stand noch nicht zur Debatte. Mir leuchtete ein, dass mein durchaus zahlreichen Rechtschreibfehler besser irgendwann korrigiert werden sollten, aber ich konnte mit ihnen leben und verbuchte sie erst einmal unter »künstlerische Freiheit«.

Aber ich beneidete immer meine Eltern um ihre Schreibmaschine, und als ich so elf, zwölf Jahre alt war, schlich ich mich ab und zu ins Arbeitszimmer meines Vaters, wo sie stand, und begann dort, wenn niemand da war, um mich zu stören, an einem Buch zu arbeiten. Ich kam sehr langsam voran: Die Buchstaben musste ich überhaupt erst einmal auf der Tastatur finden, und dann brauchte der Anschlag eine Menge Armschmalz, um die Buchstaben bis aufs Papier zu bringen. Diese Maschine war ein altes Modell, das meine Eltern mal für kleines Geld auf dem Flohmarkt erstanden hatten, eine Continental Wanderer, ca. 1930er, ein immer noch bildschönes Gerät, aber schwergängig. Und ich habe mir dabei einen Anschlag wie Beethoven angewöhnt, mit dem ich selbst heute noch Computertastaturen verschleiße, als gäbe es kein Morgen.

Die Vorstellung, auf einer Schreibmaschine Romane zu verfassen, klingt total romantisch. Ist es aber nicht. Es ist die Pest. Nicht nur lässt sich nichts so einfach umschreiben – kleine Fehler kann man noch mit Tippex korrigieren, für alles Größere muss man die Seiten neu schreiben – und überhaupt ist es schwer, beim Schreiben im Fluss zu bleiben: Am Ende jeder Zeile muss man innehalten, mit einem Pling! und einem Ritsch! in die nächste Zeile springen, und dann wieder innehalten, wenn das Glöckchen beim nächsten Mal ertönt. Ich fand das Schreiben auf der Schreibmaschine toll, weil ich mich dabei erwachsen und wie ein echter Schriftsteller fühlen konnte, aber ich fand es auch unpraktisch wie nur was. Trotzdem, als ich dreizehn war, bekam ich zu Weihnachten meine erste eigene Schreibmaschine, ein kleines Reisegerät, und mit der arbeitete ich dann jede freie Minute.

Leider war die Olympia Traveller nicht so unverwüstlich wie die Wanderer – nach einigen Jahren fleißiger Benutzung brach der Hebel ab, so dass ich für neue Zeilen dann den Schlitten manuell zur Seite schrieben und drei Rasten weiterdrehen musste, und das bei jeder. Neuen. Zeile. Ich schrieb per Hand vor und dann mit der Maschine ins Reine, es hatte sich nicht bewährt, direkt ins Reine tippen zu wollen, dafür war die Maschine zu unpraktisch, und so konnte ich beim Abtippen zumindest ein bisschen überarbeiten. Aber so entstanden meine ersten fertigen Geschichten – Novellen und Kurzromane nur, aber immerhin, sie wurden fertig, und ich vervielfältigte sie im Copyshop und verkaufte sie im Schnellhefter an Lehrer und Mitschüler. Ich hoffe, die haben diese Bücher alle immer noch – die sind bestimmt mal viel Geld wert!

Anfang der Neunziger bekamen meine Eltern eine elektrische Schreibmaschine, und die hatte einen eingebauten Speicher. Man konnte eine Zeile tippen, sie dann an einem winzigen Bildschirm auf Fehler absuchen, und dann zum Tippen freigeben. Großartiges Teil, diese Gabriele! Fortan schrieb ich damit ins Reine, auch wenn es bedeutete, wieder nur arbeiten zu können, wenn gerade kein Elternteil das Arbeitszimmer brauchte. Und als ich dann 1994 in meine erste eigene Studentenbude zog, erbte ich diese elektronische Maschine. Die Gabriele musste vorher noch professionell repariert werden, und mich schmerzt die Vorstellung, dass das allein ungefähr so viel gekostet haben muss wie ein gebrauchter Computer. Den habe ich mir nämlich schon im folgenden Jahr gekauft. Weil, das verstand ich, kaum dass ich im Studium und Praktikum das erste Mal an einem PC gesessen hatte, Computern die Zukunft gehörte. Endlich hatte ich die Möglichkeit, Texte zu verändern, umzuformulieren, und natürlich auch meine Fehler zu verbessern. Völlig neue Welten taten sich auf, und mir Gabriele, sorry Gaby, ging das nicht.

Der Computer war ein 286er, ein damals schon schwer veraltetes Modell, aber er kostete mich einschließlich Bildschirm, Maus und Tastatur nur 350 DM. Meine Eltern waren trotzdem sauer, dass ich dafür mein Geld zum Fenster rausgeschmissen hatte – schließlich hatte ich doch eine Schreibmaschine, und die sollte doch völlig ausreichen! Aber ich habe fortan nur noch am Computer geschrieben und nicht mehr zurückgeschaut. Nicht, dass ich nichts mehr mit der Hand geschrieben hätte, aber Schreibmaschinen waren fortan nur noch Dekoobjekte für mich.

Meine Schreibsoftware war Word. Also, erst einmal benutzte ich natürlich Write, die Textverarbeitung auf dem 286er, und auf dem 486er, den ich mir danach kaufte, arbeitete ich mit MS Works, weil das vorinstalliert war, aber danach habe ich über viele Jahre mit Microsoft Word gearbeitet, dann mit OpenOffice, weil das kostenlos war und unter Linux lief, und LibreOffice, als OpenOffice nicht weiterentwickelt wurde – aber es waren immer klassische Textverarbeitungsprogramme. Was Computer anging, fuchste ich mich rein, stellte fest, dass ich ein Händchen für EDV habe, lernte HTML und schrieb meine eigenen Webseiten, aber fürs Schreiben fehlte mir die Lust, mich umständlich in ein komplexes Programm reinzuarbeiten, wenn ich mit Word alles konnte, was ich können musste – selbst Buchdruck, für meine Handexemplare im A5-Format, die mir der Copyshop zu kleinen Büchern band, reichte es völlig aus.

Ich installierte mir zwar, irgendwann um 2009 oder so herum, spezielle Autorenprogramme wie YWriter und gab sogar Geld für den Liquid Story Binder aus, weil der echt toll aussah – aber ich kam in diese Programme nicht rein, ich wollte einfach meine Geschichten schreiben, und war frustriert, wenn mir die Software nicht intuitiv genug erschien. Die erste spezielle Software für Autoren, mit der ich dann wirklich viel gearbeitet habe, war dementsprechend auch nur ein glorifizierter Texteditor – Write Or Die in der Desktopversion. Die Software ermöglichte – oder besser: erzwang – ablenkungsfreies Schreiben, sperrte mich für eine Session im Programm ein und ließ mich das so erarbeitete hinterher nach OpenOffice rüberkopieren, legte aber auch eigene Sicherungskopien nach jeder Sitzung an (was mich mal vor großem Datenverlust gerettet hat). Und mit Write Or Die war ich sehr zufrieden, das lief gut unter Linux, und man musste nichts groß konfigurieren, konnte einfach loslegen – und dann wurde Adobe Air, die Umgebung, auf der die Software lief, eingestellt, und ich konnte nicht mehr damit arbeiten.

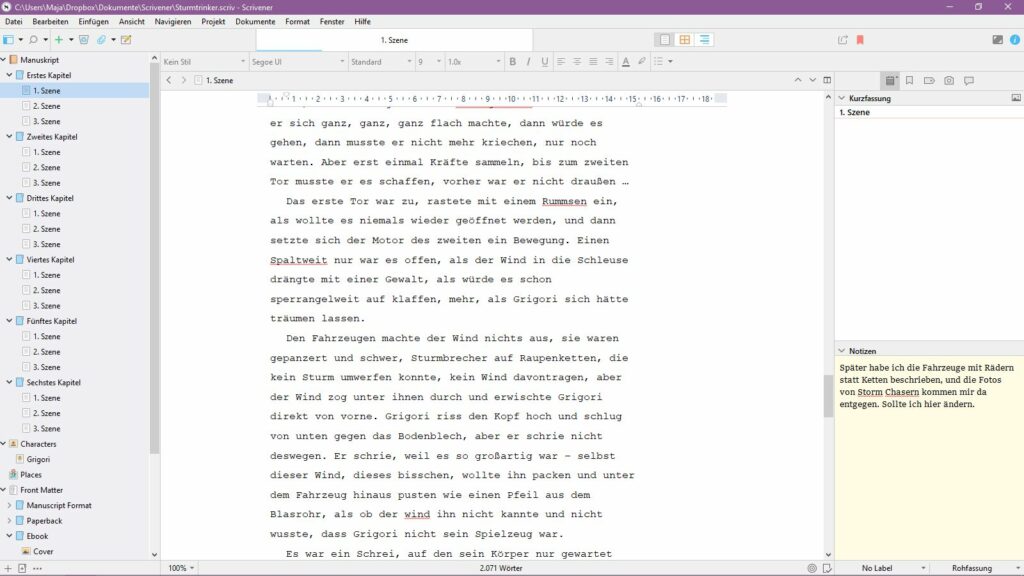

2013 kaufte ich mir einen neuen Laptop, einen Lenovo T430, und wechselte in dem Atemzug von Linux zurück nach Windows als primärer Arbeitsumgebung – und beschloss, endlich einmal einer Autorensoftware eine Chance zu geben, mit der viele aus dem Tintenzirkel schon arbeiteten: Scrivener. Ich hatte durch meinen Nanowrimo-Sieg im Vorjahr einen 50%-Rabatt-Gutschein für die Software bekommen, so kostete sie mich nur noch etwas über sechzehn Euro, und das war mir das Risiko wert, dass ich auch mit der nicht so gut zurechtgkommen würde – aber das Gegenteil war der Fall. Scrivener und ich wurden schnell gute Freunde. Die Art, wie die Software das Geschriebene in Szenen organisiert, kam meiner Arbeitsweise sehr entgegen, und weil ich oft nicht linear an einem Roman arbeite, konnte ich so gut und schnell auffindbar markieren, wo die Lücken waren – und, wenn ich wollte, Szenen und Kapitel umstellen, wie ich gerade lustig war.

Nach und nach erarbeitete ich mir weitere Funktionen der Software, markierte meine unterschiedlichen Perspektiven, exportierte Normmanuskripte, die direkt so an meine Agentin rausgehen konnten, aber letztlich arbeitete es sich mit Scrivener nicht schwerer als mit Word, und ich war froh, wie leicht sich auch umfangreiche Romanprojekte verwalten ließen. Um MS Word kam ich trotzdem nicht herum und tue das auch heute nicht: Zum Überarbeiten und im Lektorat arbeite ich dann wieder in Word, mit Kommentaren und Änderungsverfolgung, wo ich Vorschläge annehmen und Ablehnen kann. Und für die Arbeit mit mehreren Betaleserinnen hat es sich bewährt, alle Kommentare in einem einzelnen Dokument zu versammeln und nicht mehr zwischen dreizehn verschiedenen Fassungen hin und her schalten zu müssen (ja, das »Puppenzimmer« hatte wirklich dreizehn Betas!).

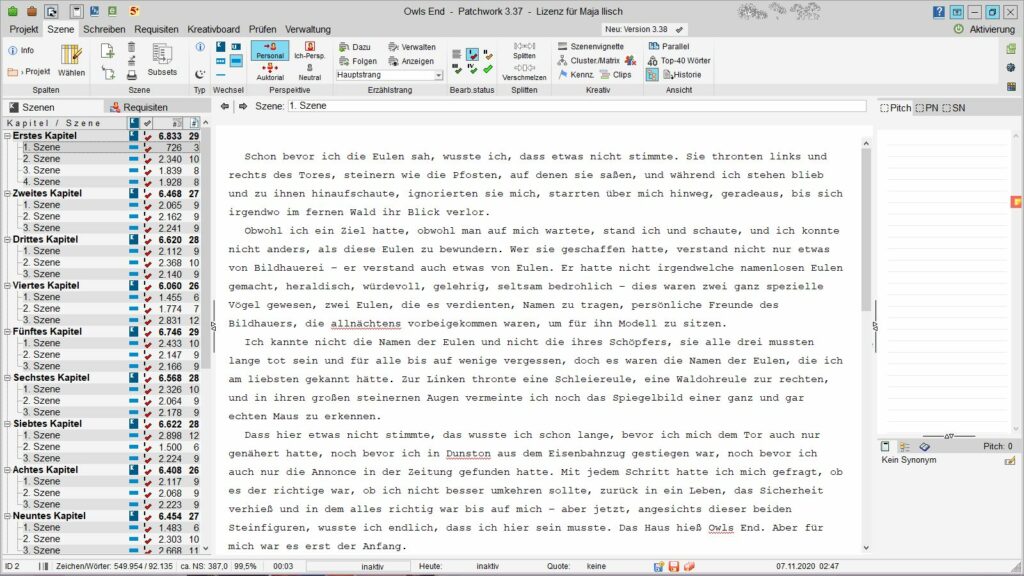

Ich arbeitete knapp vier Jahre lang mit Scrivener und war sehr zufrieden damit, bis auf eines: Die deutsche Lokalisation ließ zu wünschen übrig, und die Rechtschreibkorrektur für deutschsprachige Texte hatte nicht die Qualität des Duden-Korrektors. Den gab es im Zusammenhang mit einer anderen Software: Patchwork. Patchwork sieht auf den ersten Blick Scrivener sehr ähnlich, arbeitet auch mit Szenen, die sich beliebig organisieren lassen, ist aber auf ein deutschsprachiges Publikum ausgleegt, und zum Nanowrimo 2016 wechselte ich von Scrivener zu Patchwork und habe das eigentlich auch nie bereut. Patchwork ist, das kann man so sagen, die eierlegende Wollmilchsau unter den Schreibprogrammen. So viele Funktionen, da ist für jeden was dabei, auch wenn sicher niemand alle Optionen nutzen wird. Für mich besonders bewährt hat sich der Klausurmodus, der ähnlich wie Write Or Die damals für eine ablenkungsfreie Schreibumgebung sorgt, und die Stilkontrolle habe ich auch durchaus gerne benutzt.

Aber Patchwork ist teuer. Nicht nur in der Anschaffung – auch Updates gibt es nur, wenn man dafür ein Abo abschließt, und auf die Dauer geht das schon ins Geld, wenn man wie ich ein eher brotloser Schriftsteller ist und mit den Veröffentlichungen gerade genug verdient, um sich selbst krankenversichern zu müssen. Und ausgerechnet jetzt, wo unser Gaspreis monatlich vierstellig explodiert ist, fängt auch noch mein Laptop an zu schwächeln. Ja, mein zehn Jahre alter Lenovo kommt in die Jahre, und ich weiß nicht, wie lang er es noch macht. Transportabel ist er schon lange nicht mehr, er vergisst andauernd, dass er einen Akku hat, und wenn er dann nicht am Stromkabel hängt, geht er ohne Vorwarnung aus. Ich hoffe, er macht es noch ein Weilchen. Von den aktuellen modellen gefällt mir nämlich keines gut genug, um dafür anderthalb tausend Euro ausgeben zu wollen.

Aber jetzt habe ich mir eine anderen Ersatz gesucht, für verhältnismäßig kleines Geld. Anstelle eines neuen Laptops habe ich mir ein vier Jahre altes Ipad geholt, und eine wirklich gute Bluetooth-Tastatur, um ein vernünftiges Eingabemedium zu haben. Damit kann ich jetzt endlich wieder mobil arbeiten, sei es im Wohnzimmer oder in der Regionalbahn. Und das hat mein ganzes Software-Setup buchstäblich über den Haufen geworfen. So gern ich immer mit Patchwork gearbeitet habe, gibt es da jetzt ein Problem: für Patchwork gibt es keine Mobil-App. Es ist ein reines Windows-Programm. Ich habe es auch unter Linux ans Laufen bekommen, aber auf einem Ipad oder Android-Tablet läuft es nicht. Und ein dediziertes Windows-Tablet hätte, auch gebraucht, deutlich mehr gekostet, als ich gerade übrighabe. Aber für Scrivener gibt es eine IOS-App …

Es war keine leichte Entscheidung. Patchwork hat ein paar Funktionen, die mir wirklich fehlen werden, wie der Klausurmodus, das Duden-Modul oder die von mir zumindest sporadisch genutzte Stilkontrolle, mit der ich die Häufigkeit meiner persönlichen Stopwörter im Text aufspüren konnte. Scrivener ist wirklich gut, um Szenen innerhalb eines Dokuments zu verwalten, Notizen, Bildmaterial und Recherchen zu speichern und wiederauffindbar zu machen, aber es reicht nicht an den Funktionsumfang von Patchwork heran. Nur, dass ich von diesen Funktionen nur den kleinsten Teil genutzt habe, und zuletzt Probleme mit dem Programm hatte, das irgendwie mein persönliches Wörterbuch gelöscht hat und auch keine neuen Wörter mehr darin aufnehmen mag …

Zum Glück gibt es von Scrivener, zumindest von der Desktopversion, eine voll funktionsfähige Demo-Version, die man insgsamt dreißig Tage lang benutzen kann. Damit habe ich die letzten Tage herumgespielt, mich im Tintenzirkel zur IOS-Version, die man nicht ausprobieren kann, beraten lassen, und bin parallel dazu an meinem Ipad verzweifelt. Ich bin Systeme gewöhnt, die mich an die Dokumentstruktur heranlassen, die mich die Sachen da abspeichern lassen, wo ich sie haben will, mit meinem eigenen Nomenklatursystem – aber auf dem Ipad herrscht geschlossene Gesellschaft, und es ist mir noch nicht mal gelungen, meine Musikbibliothek auf das Gerät zu bringen oder die Dateien, die ich dann irgenwie rübergeschaufelt habe, dort ans Laufen zu bringen. Kann ich ein Android-Handy einfach an den Windows-Rechner anschließen und Dateien hin und her schieben, fühle ich mich am Ipad, als müsste ich in Fort Knox einbrechen.

Und dementsprechend ist auch der Austausch von Scrivener-Dateien zwischen Laptop und Ipad auch nichts, was ich mal eben so über meine Backup- und Synchronisiationssoftware Tresorit laufen lassen könnte. Die einzige von Scrivener akzeptierte Cloudsoftware ist Dropbox. Von der bin ich eigentlich kein Fan – Tresorit verschlüsselt meine Dateien und unterliegt schweizerischen Datenschutzgesetzen, und damit habe ich mich immer sicher gefühlt, aber nun muss es also die Dropbox sein. Nun denn, die Entscheidung ist für Scrivener gefallen, und die Einrichtung der Dropbox und die Sychronisation zwischen den Geräten war dann doch einfacher, als ich erst befürchtet habe, und seit heute arbeite ich also, nach sechs Jahren Pause, wieder mit Scrivener.

Trotzdem empfehle ich Patchwork gerne weiter. Auch Patchwork kann man kostenlos dreißig Tage lang testen, bis auf das Dudenmodul, das aus lizenzrechtlichen Gründen erst gekauft werden muss. Wer auf der Suche nach Autorensoftware ist, soll es ruhig einmal auf Herz und Nieren prüfen, es ist teuer, aber das war es mir immer wert, und dafür, dass es ein Ein-Mann-Projekt ist, ist es wirklich eine bemerkenswert mächtige Software, die mehr kann, als ich in sieben Jahren rausgeholt habe. Was jetzt die letzte Gewissensfrage aufwirft: Brauchen Autoren wirklich spezielle Software? Reicht nicht Word völlig aus, wenn man spätestens im Lektorat sowieso wieder mit Word arbeiten muss?

Ich muss an der Stelle nicht lange überlegen. Ich möchte meine Autorensoftware nicht mehr missen. Spätestens bei der Arbeit an der Neraval-Sage, einem Dreibänder, bei dem ich den ersten Band zweimal geschrieben habe, den zweiten Band mittendrin noch mal komplett neu aufgesetzt und beim dritten so viel Text verworfen, dass ich am Ende noch mal ein ganzes Buch aus dem rausgeflogenen Text hätte binden können, wäre ich mit Worddokumenten wirklich an meine Grenzen gestoßen. Ich habe nicht kontinuierlich geschrieben, Kapitel hin und her geschoben, hatte so viele offene Baustellen – und in meinem Autorenprogramm hatte ich immer auf einen Blick den Überblick, wo ich dran war.

Mach’s gut, Patchwork. Es war immer schön mit dir. Und nun – auf ein Neues, Scrivener!

Mehr davon? Dann abonniert meinen Newsletter!