Ich bin hilflos. Ich bin verzweifelt. Mir fehlt jede Kraft. Und ich habe Angst. Ich denke, das sind Worte, die kann gerade jeder unterschreiben – das Gefühl, ausgeliefert zu sein, machtlos zuschauen zu müssen, wie ein böser, machtgeiler Mensch die Welt in den Abgrund reißt.

Schon seit Monaten habe ich das Bedürfnis, die Welt anzuhalten und auszusteigen, seit das Hochwasser letztes Jahr meine Heimatstadt verwüstet und alle Infrastruktur zerstört hat. Jetzt hat sich das »Ich will nicht mehr« zu einem »Ich kann nicht mehr« gesteigert. Ich kann nicht mehr glauben, dass es jemals wieder besser wird, dass in diesem Krieg noch eine Deeskalation möglich ist und es nicht auf die völlige Zerstörung der Welt hinausläuft. Ich wollte einen ausführlichen Blogartikel darüber schreiben, wie ich die Situation erlebe, aber mir fehlen die Worte.

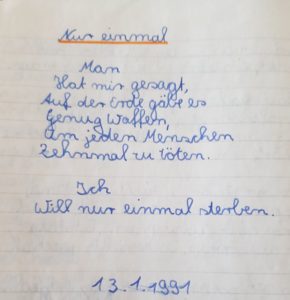

Mir fehlt auch die Kraft, irgendetwas zu tun. Alles erscheint so sinnlos, nichts ändert mehr etwas. Meine Krankheit hat mich voll im Griff, und wo ich mich früher aufgebäumt hätte, kann ich mich jetzt nur noch unter meiner Decke verkriechen und nach Gründen suchen, überhaupt noch am Leben zu bleiben. Ich mag in dieser Welt nicht mehr leben, und ich habe Angst. Ich lebe mit dieser Angst vor dem Krieg, seit ich sieben Jahre alt war, seit ich die ersten Kriege in den Nachrichten miterlebt habe, seit meine Grundschulklasse einen Preis gewonnen hat im Wettbewerb »Kinder malen den Frieden.«

Wir haben den falschen Frieden gemalt. Unsere Bilder zeigten Soldaten, die ihre Waffen fortwarfen, die sich in den Armen lagen und Blumen pflanzten. Warum haben wir alle Soldaten gemalt? Warum haben wir nicht einfach gemalt, wie unsere Welt damals aussah? Es war 1982. Frieden, das war das, was wir hatten, unsere Freunde, unsere Familien, aber wir wussten, diesen Frieden hatten nicht alle auf der Welt, und wir wünschten uns mit allem, was wir hatten und konnten, diesen Frieden für die ganze Welt. Aber Kinder können noch so beherzt den Frieden malen – Erwachsene machen den Krieg.

Damals war ich bereit, die Welt zu verändern. Sie zu einem besseren Ort zu machen. Ich habe versagt und verloren. Ich hatte mehr Kraft, als ich sieben war, und mehr Hoffnung. Jetzt kann ich nur noch zusehen, oder wegsehen und hoffen, dass es vorbeigeht, und mich dafür hassen, dass ich mit schuld bin an am, was die Menschen aus der Welt gemacht haben. Ich habe keine Kinder, die es in Zukunft besser machen könnten, und ich kann nicht einmal mehr vorstellen, dass uns noch viel Zukunft bleibt oder dass irgendjemand dann leben möchte.

Ich wollte als Autor die Welt im kleinen besser machen. Leben berühren, Träume nähren, Hoffnung schüren. Dann erschien eines meiner Bücher in einem ukrainischen Buchklub, in russischer Übersetzung, und ich bekam Leserzuschriften aus der Ukraine und Russland, darunter eine Mail einer jungend Frau aus den schon damals umkämpften Gebieten in der Ostukraine, die sich bedankte, dass das Buch sie für ein paar Stunden die Schrecken um sie herum hat vergessen lassen. Diese Mail hat mich damals überfordert. Ich konnte mit Google Translate nur aufmunternde Floskeln zurückschreiben, fühlte mich hilflos, wo ich gern mehr getan hätte.

Das war mein Beweggrund, Russisch zu lernen. Ich besuchte VHS-Kurse, verliebte mich in die Sprache, auch wenn ich sie immer noch nur in Grundzügen beherrsche, in die Musik, die Kultur. Ich träumte von einer Lesereise durch beide Länder, später, wenn Putins Zeit einmal vorbei sein sollte – ich war nicht blind, ich konnte die russische Kultur mögen und die Politik dabei entsetzlich finden, aber ich hatte nicht erwartet, dass Putin einfach so einmarschieren würde, Völkerrecht und Menschenrechte mit Panzern plattwalzen, tausenden Menschen den Tod bringen.

Seit ich sieben Jahre alt war, hat es viele Kriege gegeben, die in ihrer Anfangszeit die Nachrichten beherrschen und danach abseits der Berichterstattung weitergehen, im Westen nichts Neues, aber es fühlt sich an, als wäre dies der Letzte, der Krieg, der in seiner Eskalation die Menschheit auslöschen wird. Eben noch habe ich meine »Stadtkinder« überarbietet, ein Buch über die Schrecken und Folgen des Krieges – jetzt gibt es nichts Belangloseres mehr als das Schreiben. In wenigen Wochen erscheint das dritte Neraval-Buch, und ich versuche, mich daran festzuhalten, ein Stück Zukunft, das noch greifbar erscheint, das mir einen Grund gibt, am Leben zu bleiben, etwas, für das sich weiterzuleben lohnt.

Es wäre einfacher, wenn es nicht ausgerechnet der Abschlussband wäre. Und wenn ich nicht die ganze Zeit über daran denken müsste, dass Menschen, die mein Buch gelesen haben, jetzt auf der Flucht sind, oder in Luftschutzkellern sitzen, oder kämpfen, oder schon gestorben sind. Kann ich mir wirklich einreden, dass ich ausgerechnet mit Geschichten diese Welt noch wieder besser machen kann? Aber wenn nicht mit Geschichten, mit was dann?

Gerade ist alles hoffnungslos. Ich habe keine Kraft. Ich bin verzweifelt. Aber ich bleibe trotzdem am Leben. Für später. Für die Bücher, die ich noch schreiben kann, wenn ich wieder schreiben kann, und für die Menschen, die sie dann lesen wollen. Meine Großmütter haben sechs Jahre Weltkrieg überlebt. Meine Großväter haben sechs Jahre Weltkrieg gemacht. Und ich träume von einem Bild, gemalt von einer Siebenjährigen, in der alle Soldaten ihre Waffen von sich werfen.

Mehr davon? Dann abonniert meinen Newsletter!